日本のがん死亡原因トップの肺がんの治療が大きく変わろうとしています。免疫細胞を再活性化してがん細胞を退治する「免疫チェックポイント阻害薬」の登場で、困難だったステージ4の進行肺がんの治癒にも一筋の光明が見え始めました 。順天堂医院の高橋和久教授に、肺がんの近年の特徴や種類、治療方針、分子標的治療薬や免疫治療の可能性について聞きました。

目次

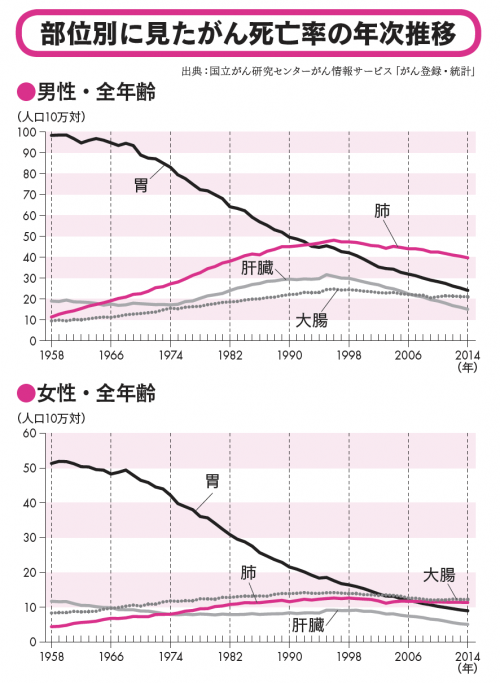

肺がんの死亡率

1998年、肺がんは、それまで日本人のがん死亡率のトップだった胃がんを抜いて第1位となりました。その後も肺がんの死亡率は高まる一方で、最近の死亡者数は約7万7000人。男女別に見ると、男性が約5万5000人で(死亡率は第1位)、女性は約2万2000人(死亡率は大腸がんに次いで第2位)となっています。

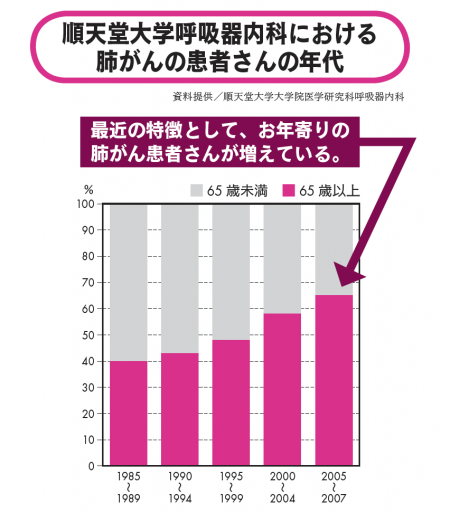

肺がんの近年の特徴

最近の肺がんの大きな特徴は、高齢の患者さんが増えていることです。肺がんは60歳ごろから急激に増えるので、社会の高齢化が一因だと考えられます。高齢者の場合は肺がん以外の病気、つまり高血圧、心臓病、脳卒中、パーキンソン病、COPD(慢性閉塞性肺疾患)、間質性肺炎などの病気をもっていることが多いため、これらの併存症を同時に治療することも大切です。

また、腺がんという種類の肺がんが女性に増えているのも最近の特徴です。肺腺がんはCTで見ると、すりガラス状の淡い影を呈するので、健康診断で見つかることが多いようです。

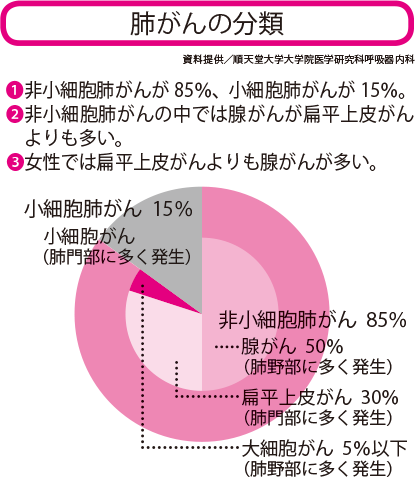

肺がんの種類(分類)

肺がんの種類は大きく、小細胞肺がんと非小細胞肺がんに分類されます。小細胞肺がんは肺がん全体の15%を占め、増殖が早く、転移しやすい悪性度の高いがんです。しかし、抗がん剤や放射線治療が比較的効くがんです。

一方、85%を占める非小細胞肺がんは、さらに、腺がん、扁平上皮がん、大細胞がんの3つに分かれ、それぞれ肺がん全体の50%、30%、5%を占めています。

特に喫煙との関係が深いのが小細胞がんと扁平上皮がんです。また腺がんには喫煙が関係するタイプと関係しないタイプがあります。

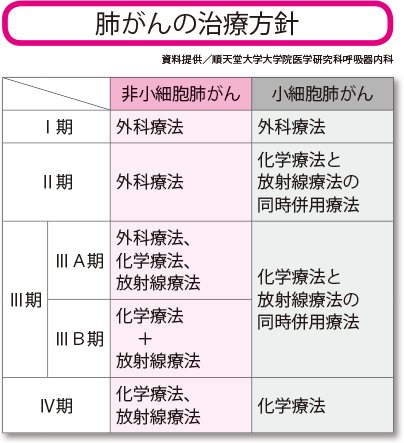

肺がんの治療方針

肺がんの治療方針は、非小細胞肺がんか、小細胞肺がんかで大きく別れますが、いずれも肺がん治療の第1選択肢は手術(外科療法)です。ただし、転移などにより手術ができない場合は、放射線療法や化学療法などを組み合わせて治療するのが基本です。

肺がんは、がんステージが初期のⅠAの段階で発見されれば、手術後の5年生存率は85%以上ですが、発見時点で手術できるケースは全体の3~4割で、残りは手術ができない進行がんです。

手術では、従来の開胸手術に比べて体への負担が少ない胸腔鏡手術が増えています。放射線療法についても、CT(コンピューター断層撮影)でがんの位置を確認しながら放射線を病巣に向けて三次元的に照射する「定位放射線治療」が行われるようになりました。これもまた、従来の放射線療法に比べて、正常細胞へのダメージが少ない治療法で、手術とほぼ同等の治療効果も期待できます。また、気管支鏡で見える範囲のがんについては、レーザーを照射して治療する内視鏡治療も行われるようになりました。

進歩するステージ4進行肺がんの治療

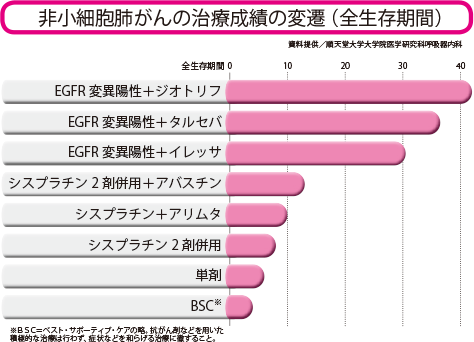

最近の最大の話題は、ステージ4(Ⅳ期)の進行肺がんの治療成績が劇的に改善していることです。ステージ4の進行肺がんはそのまま放置すれば数カ月の命なのですが、抗がん剤の化学療法によっておよそ1年延ばすことができます。

十数年前からは、遺伝子の変異「ドライバー・ミューテーション」を標的にして、その働きを阻害する分子標的薬が登場しています。ドライバーミューテーションとは、正常な細胞をがん化に導く遺伝子の変異のことで、治療の標的となり得る重要な変異のことをいいます。特に肺がん(腺がん)では、「EGFR遺伝子変異」「ALK融合遺伝子」など、ドライバー・ミューテーションが次々に発見されているため、それらを標的にした効果的な薬剤の開発が進められていて、今後も治療の選択肢が増えつつあります。

さらに最近はオプジーボなど免疫チェックポイント阻害薬という新しい免疫治療薬が登場し、これまで治療法がなかった進行肺がんの患者さんに対して効果を上げています。こうした新しい治療のおかげで、ステージ4の進行肺がんであっても、治癒とまではいかないまでも3~4年の延命が可能になってきました。

肺がんの分子標的治療薬

肺がんの原因となる遺伝子変異の種類と分子標的薬

分子標的(治療)薬は、がん細胞の表面にある、増殖や転移などに関係する分子を標的にして、がんをねらい撃ちする薬です。治療前に患者さんのがん細胞を採取し、遺伝子検査で分子標的薬が有効なタイプのがんなのか、そうでないのかを調べて、変異が認められた場合にはそれに対応する薬が使われます。

肺がんのドライバー・ミューテーションとしては、「EGFR遺伝子変異」と「ALK融合遺伝子」が有名です。EGFRの遺伝子変異に対しては、現在、ゲフィチニブ(商品名イレッサ)、エルロチニブ(商品名タルセバ)、アフィチニブ(商品名ジオトリフ)の3種の分子標的薬が承認されています。EGFRの次に見つかったのが、ALK融合遺伝子で、東京大学の間野博行教授が発見しました。この分子標的薬にはクリゾチニブ(商品名ザーコリ)とアレクチニブ(商品名アレセンサ)があります。

このようにたくさんの分子標的薬が登場し、さらにドライバー・ミューテーション陽性(=遺伝子の変異がある)が日本人に多いことが、日本のⅣ期進行肺がんの治療成績が大きく改善した理由です。手術不能な再発した非小細胞がんの分子標的薬であるイレッサが、2002年、世界に先駆けて日本で発売されたのは、こうした背景があったのです。

なお、EGFR遺伝子変異やALK融合遺伝子がない肺がんの患者さんには、これらの薬はあまり効果がありません。

日本人の場合、肺がんの患者さんの約半分が腺がんで、その半分がEGFR遺伝子に変異がある陽性です。この比率には人種差があり、特に東アジア人には陽性の人が多く、白人は15%くらいです。また、イレッサは喫煙歴のない女性の腺がん患者さんによく効くといわれています。ALK融合遺伝子陽性は腺がん患者さんの4~5%です。

キーワード 「肺がんの”遺伝子検査”」

遺伝子検査は、先天的にもっている病気の原因を調べる検査と、後天的に生じたDNAの変化を調べる検査に分類される。一般的に肺がんの診断は、レントゲン写真などで肺がんが疑われた場合に肺の組織や細胞などを採取し、がんがあるかどうかを調べるなどして下される。肺がんと確定診断された場合には、検査時に採取したがん細胞の中に、EGFR 遺伝子変異、またはALK 融合遺伝子があるかどうかを検査する。がん治療において、特に分子標的薬を使用する際には、この遺伝子検査が重要となる。ALK融合遺伝子を例にすると、腺がんの患者さんのうち陽性は4~5%ほどに過ぎない。ALK融合遺伝子をもっていない患者さんに分子標的薬のザーコリを投与するといった意味のない治療を避けるためにも遺伝子検査は必要だ。

EGFRやALKの他にも、治験中の分子標的薬はたくさんあります。例えば、「ROS1融合遺伝子」陽性の患者さんにはザーコリが有効で、2017年春にも非小細胞肺がんに適応拡大されそうです。また「RET融合遺伝子」陽性についてはバンデタニブ(商品名カプレルサ)の治験が進められています。

このように多種多様な分子標的薬が開発され、実際の治療で使われているのは、固形がんの中では肺がんが一番だと思います。

分子標的薬の薬剤耐性(やくざいたいせい)の問題

EGFR遺伝子変異が陽性の患者さんに、効果が見込まれるイレッサやタルセバ、ジオトリフなどの分子標的薬を投与しても、多くの場合、8~14カ月すると治療効果がなくなってきます。がん細胞がこれら分子標的薬に対して耐性を獲得してしまうからです。

耐性(薬剤耐性)とは、抗生物質や抗がん剤などの薬剤に対して、病原菌やがん細胞が抵抗力をもち、薬剤が効かなかったり、効きにくくなったりする現象をいいます。

こうした患者さんからがん細胞を取って遺伝子を調べると、約半数の患者さんで、T790Mという耐性遺伝子(抵抗力を与える遺伝子)が陽性になっていることが分かりました。そこでT790M陽性となったがんに対して効果がある薬としてオシメルチニブ(商品名タグリッソ)が開発され、臨床で使えるようになりました。この薬は、一時的にはがんが画像上ほとんど消えてしまうほどの劇的な効果がありますが、1年前後使っているとまた耐性ができてしまうケースがほとんどです。しかしこの耐性遺伝子も見つかっており、現在、薬剤が開発されています。

肺がんの分子標的薬の副作用

分子標的薬は、従来の抗がん剤に比べると正常細胞へのダメージが少なく、副作用が少ないというメリットもあります。ただし、確率は低いとはいえ、間質性肺炎などの重篤(じゅうとく)な副作用を起こすことがあるので注意が必要です。

2002年に「副作用が少ない夢の新薬」として日本で発売された分子標的薬のイレッサは、たちまち多くの肺がん患者に投与されましたが、副作用の間質性肺炎で多数の死者を出して、当時大きな問題となりました。間質性肺炎は非常に治療が難しい病気です。追跡調査の結果、「間質性肺炎がある」「喫煙歴がある」「体力が低下している」などの患者さんがイレッサを服用すると重い副作用を起こしやすいことが分かったため、現在では、服薬中に間質性肺炎を発症したらただちに投与を中止するなど、使用上の様々な制限、注意喚起が行われています。

肺がんの免疫療法(免疫チェックポイント阻害薬)

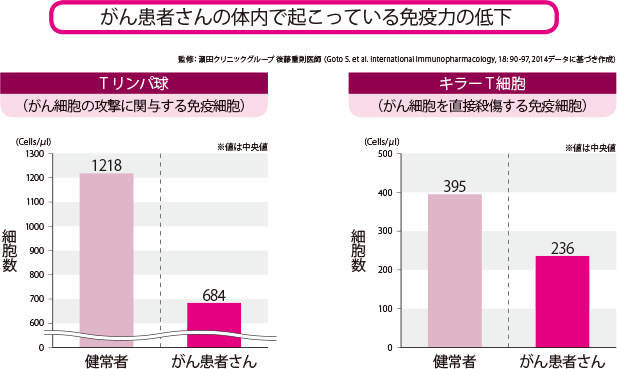

最近、最も注目されているものに免疫療法の一種である「免疫チェックポイント阻害薬」があります。人間の体内にある免疫細胞(T細胞)は、がん細胞を攻撃・排除しますが、暴走して正常な細胞を攻撃すると危険なのでいくつかのブレーキ装置が備わっていて、これを「免疫チェックポイント」と呼びます。

がん細胞は、ときに巧みにこの免疫チェックポイントを悪用して、T細胞にブレーキをかけてT細胞からの攻撃を逃れようとするのです。がんによるブレーキが、かからないようにする薬が免疫チェックポイント阻害薬です。

[関連記事]がん細胞によって抑え込まれた免疫の働きを復活させる「免疫チェックポイント阻害薬」

抗がん剤が、がん患者さんに与える影響を生命曲線で表わした場合、通常、抗がん剤を投与すると、患者さんの生存曲線はがんの勢いに負けて右肩下がりにジワジワと下がっていきます。そして、いずれはゼロになります。ところが、この免疫チェックポイント阻害薬を使うと、最後のほうでほぼ水平になる。つまり一部の人は亡くならないのです。「15%くらいの患者さんが治癒するのではないか」とさえいわれています。

従来の分子標的薬が聞かなかったがんにも効果

日本発の免疫チェックポイント阻害薬である「抗PD-1抗体薬」のニボルマブ(商品名オプジーボ)は、それまで皮膚がんのメラノーマ(悪性黒色腫)に適用されていたのですが、2015年12月に進行・再発の非小細胞肺がんの患者さんにも適用されるようになりました。このオプジーボは分子標的薬と異なり、遺伝子変異の有無にかかわらず、すべての非小細胞肺がんに適用できます。これは、よく効く分子標的薬がなくて従来の抗がん剤しかなかったEGFR遺伝子変異がない患者さんにもよく効きます。むしろ、EGFR遺伝子変異が陰性だったり、タバコを吸っていたりする人のほうがよく効くとされ、扁平上皮がんにも効きます。

これまでの分子標的薬は、ほとんど腺がんだけに有効で、残りの扁平上皮がんや小細胞がんに効く分子標的薬はありませんでした。この2つのがんは、喫煙が原因とされることから、「タバコ肺がん」とも呼ばれています。オプジーボは、このタバコ肺がんにも有効なので、「タバコ肺がんに効く薬があるのなら、タバコを吸っていても問題ないのではないか」とジョークをいう人すらいます。

現在、この薬は小細胞肺がんには適用されません。小細胞肺がんは、分子標的薬も免疫チェックポイント阻害薬も使えず、現在、肺がんの中で一番取り残されているがんなのです。しかし、小細胞肺がんに対する治験も現在進められており、将来は、免疫チェックポイント阻害薬が使えるようになるかもしれません。また、Ⅳ期以外での導入も有効なのではないかということで、Ⅲ期の肺がんの治験も進められています。

高コストやバイオマーカーをクリアするための研究も進行中

免疫の働きを復活させる免疫チェックポイント阻害薬には、大きな期待がかかる一方、いくつか問題点もあります。非常に高価であることもその1つ。例えば、体重60キロの男性の場合、1年間にかかる薬代は約3500万円(※保険適用当初)。非小細胞肺がんの患者さんは多いため、国全体では、薬代だけで年間1兆円くらいかかってしまいます。健康保険制度が適用されるため、患者さん個人の負担はそれほど大きくはありませんが、このまま様々ながんに使われるようになると、健康保険制度自体が崩壊しかねません。

また、今のところ免疫チェックポイント阻害薬に関する長期の観察データがないため、薬剤耐性があるかどうかについては分かっていません。ただ、治験の途中で効かなくなる患者さんがいるので、耐性の問題はあると思われます。

イレッサなどと同様に、免疫チェックポイント阻害薬にも、間質性肺炎などの副作用が挙げられ、したがって、膠原(こうげん)病やリウマチ、間質性肺炎などの患者さんにはこの薬が使えません。

イレッサなら投与した患者さんの7〜8割に効きますが、オプジーボの奏効率は2割くらい。つまり8割の人は、「効かないかもしれない」のに、高価な薬を投与されることになります。他にいい薬がないわけですから、医師も患者さんも、この薬にかける以外にないということになります。

効き目のない治療を続けることは、患者さんはもちろん医師にもつらいことです。そこで薬剤の開発に伴い、この薬がどんなタイプのがんに有効なのかを予測するための指標の研究も不可欠です。現在、こうした課題についても世界中で研究が進められています。

進行肺がんの薬として承認された免疫チェックポイント阻害剤は、先述のようにがんの攻撃防御をはずして、患者さんの免疫の力でがんを治療する薬。

▶各薬剤の登録商標は以下の通り。

イレッサ ®、カプレルサ ®はアストラゼネカ ユーケイ リミテッド社、タグリッソ ®はアストラゼネカ株式会社、タルセバ ®はオーエスアイ・ファーマスーティカルズ社、ジオトリフ ®は日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社、ザーコリ ®はファイザー株式会社、アレセンサ ®は中外製薬株式会社、オプジーボ ®は小野薬品工業株式会社 ブリストル・マイヤーズ スクイブ社、アバスチン ®はジェネンテック社、アリムタ ®は日本イーライリリー社の登録商標です。