心と体の苦痛を取る「緩和ケア(緩和治療)」は、終末期の患者さんのためだけのものではなく、がんと診断された早期から取り入れることによって治療や生活の質を高め、さらに延命効果が得られるといいます。緩和治療を専門とする医師・向山雄人氏に、緩和ケアが効果をもたらした症例を交えて解説いただきます。

終末期だけのものではない、本当の緩和ケア・緩和治療

「緩和」という言葉に、どんなイメージをおもちでしょうか?

終末期がん患者が、長い期間、がんの進行にともなう心と体のさまざまな苦痛に苛まれた末、最後の最後にホスピスへ入り最期を迎える―。これはさすがに言いすぎかもしれませんが、日本では「緩和=ホスピスケア・ターミナルケア」「緩和ケア病棟やホスピスは入ったら出られない」というイメージが、根強く残っています。

実際、都内の大病院の緩和ケア科外来でさえ、「抗がん剤治療が全て終わってからまず初回の面談に来てください」というところも多く、緩和(医療・治療・ケア)は「がん治療の過程の最後の瞬間だけ」「亡くなる直前だけ」関わるという誤解が国民だけではなく、医療者にさえもあるのが現状です。

WHO(世界保健機構)では、がん緩和ケア・緩和医療を「がんに直面している患者と家族が抱えている苦痛を早期に診断し、適正に治療することでQOLを向上させる医療」と定義しています。このWHOの概念を開院以来実践しているがん研有明病院では、2012年4月から「緩和ケア科」を「緩和治療科」へ変更しました。

がん緩和治療のゴールは「良く生きるために心と体の苦痛をとる」というシンプルなものです。痛み、吐き気、息苦しさなどを早期から緩和できなければ、食欲がなくなり、眠れなくなり、不安も増す。その結果、体力は低下し、気持ちも滅入ってしまい、苦痛をより強く感じてしまうという「負のスパイラル」に入ってしまいます。

その結果、適正な抗がん剤治療も受けられなくなってしまいます。しかし、これらの苦痛が早期にとれれば、自分らしく生きる力が取り戻せ、新たな治療にチャレンジする体力・気力もよみがえってきます。

緩和ケアの効果事例 −苦痛を取ることで、新たな治療が実施可能に

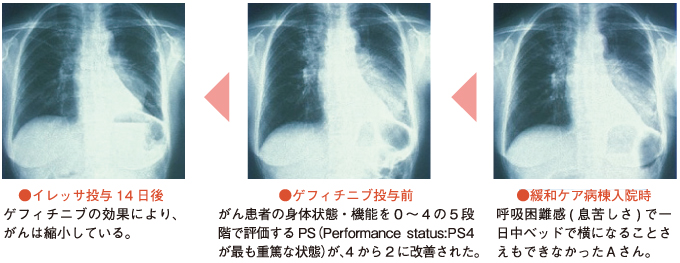

例えばAさん。非小細胞肺がんで横にもなれないほど呼吸困難感に苦しまれていたAさんは、標準的な抗がん剤治療が効かない状態で、わたしの緩和ケア病棟(都立豊島病院 緩和ケア科・腫瘍内科時代)にいらっしゃいました。呼吸困難感治療の軸はモルヒネを軸とした薬物療法です。

モルヒネは痛みだけでなく、呼吸困難感を和らげる特効薬です。芥子の実から抽出されたモルヒネは「痛みや息苦しさという苦痛に対して、自然界が人類に与えてくれた最高の薬」なのです。残念ながら、これほどの良い薬が我が国ではさまざまな誤解や医師の不勉強により、先進国中、使用量が最も少ないのが現状です。

Aさんには、モルヒネを軸にステロイドと抗不安薬の併用と、適量の酸素投与による治療を開始しました。数日で息苦しさは改善、新たな抗がん剤の使用を検討できる状態になりました。そこで、当時市販直後の分子標的薬「ゲフィチニブ:商品名イレッサ」の投与を検討。Aさんには間質性肺炎という重い副作用が出る場合があることも話し、その後にご自身の「新しい抗がん剤を受けてみたい」という強い意志を確認し、緩和ケア病棟でゲフィチニブ投与を始めました。

投与開始10日後頃から、さらに息苦しさの改善がみられるようになったので、レントゲン撮影をしたところ、がんは縮小していました。ゲフィニチブの効果が出始めていたのです。その後Aさんは、外来通院へ移行できるまでにがんは縮小し、症状が改善しました。同時に症状緩和治療薬のモルヒネなども減量できました。打つ手なしの状況から、苦痛を取る適正な緩和治療を行ったことで、がんを叩く治療が可能となった典型例です。

「緩和ケア」がもたらした延命効果

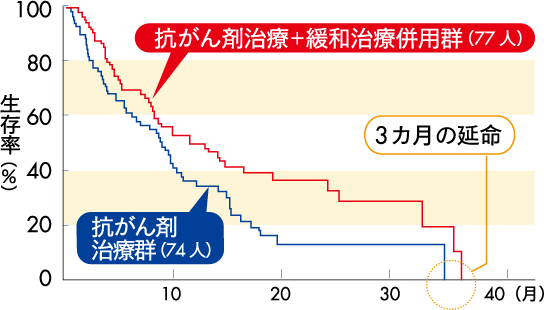

さらに、世界中のがん治療医に衝撃を与えたのが、2010年に発表された、米国マサチューセッツ総合病院(MGH)で行われた研究報告です。進行非小細胞肺がん患者を、抗がん剤治療だけを行うグループと、抗がん剤治療と同時に緩和治療を併用して行う2つのグループに分けた比較臨床試験を行った結果、緩和治療を併用したグループにQOLの向上や不安・ 抑うつの低下と同時に、3カ月間の有意な延命効果があったのです。3カ月という期間は、新しい抗がん剤が認可されるのに十分な期間です。この結果は緩和治療が真の意味で「苦痛なくがんと長く共存できる治療法」であることを示唆しているといえましょう。

・抗がん剤治療と同時に緩和治療を併用した場合の延命効果

さて、「がんの進行に伴う苦痛」はなぜ起こるのでしょうか。がんが浸潤や転移を起こし、大きくなることで、肺、肝臓、消化管など、全身の臓器へダメージを与えることや、がんを攻撃する抗がん剤治療や放射線治療の副作用・後遺症が原因になることもあります。しかし、耳慣れない医学用語ですが、紀元前4世紀に近代医学の父と呼ばれるヒポクラテスが提唱した、「がん悪液質」が、がんにともなう本質的な心と体の苦痛や衰弱・消耗、さらには、がんの増大・転移を促進する原因であることが近年解明されてきました。

この、世界のがん治療最重点課題の一つである「がん悪液質」に関しては、次回詳しくご説明します。

次回記事:がん研究最重点課題の一つ、「がん悪液質」を克服できれば「天寿がん」も夢ではなくなる

向山雄人(むかいやま・たけと)

向山雄人(むかいやま・たけと)がん研有明病院緩和治療科部長。著書に『痛みゼロのがん治療』(文春新書)など。(取材時現在)がん研有明病院では早期からの緩和治療科外来診療に力を入れており、患者数は本邦一である。集中的な緩和治療・ケアを行う当院の緩和ケア病棟(PCU)では 25% は症状緩和後に外来通院へ移行が可能になっている。2009年に医師、専従看護師、薬剤師による正式な緩和ケアチームが発足、チーム往診数も急増している。「緩和治療科外来、PCU、緩和ケアチーム、各診療科、部署との連携、そして、地域連携も重要です。このような連携の下で質の高い『がん緩和治療・ケア』を行うために、多職種で365日24時間体制で闘っています」と向山氏。