免疫細胞の大きさは7~25μメートル(μメートル=1ミリメートルの1000分の1)。わたしたちの身体のなかにあるこの小さな細胞たちの働きぶりが、近年遺伝子レベルで解明されるようになった。それにより、がん治療に新たな可能性が広がってきている。

病原体から身体を守る精密な戦闘集団

わたしたちの身体は日々、細菌やウイルスなど多くの病原体にさらされています。病原体は、食事や呼吸などからも体内に侵入しますが、その度に重い病気にかからないですむのは、「免疫」というすぐれたシステムのおかげです。

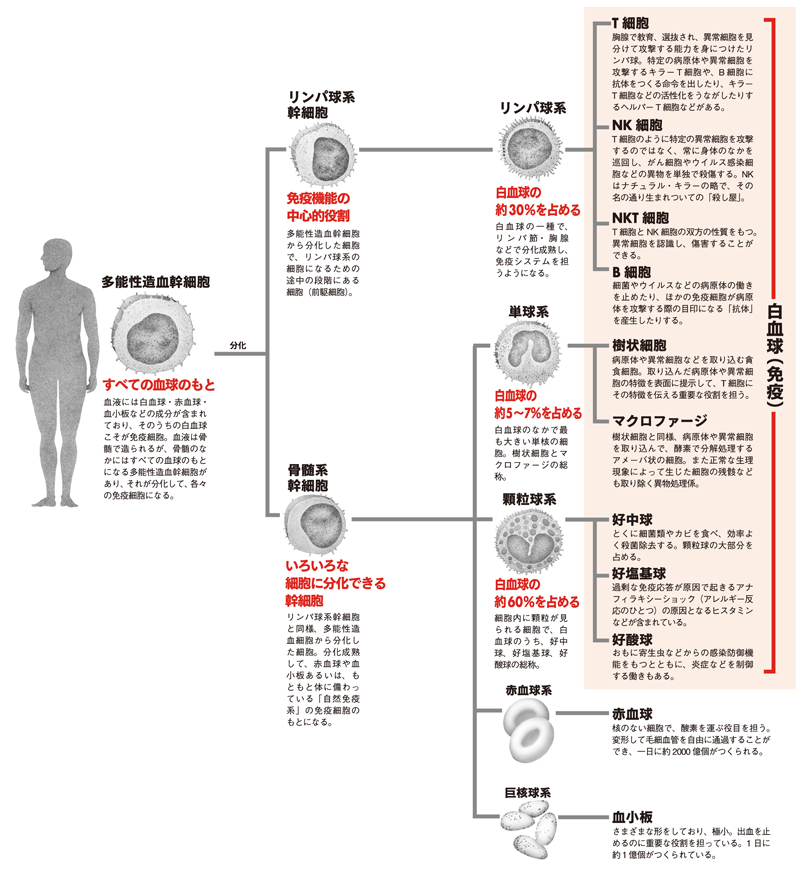

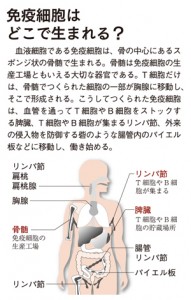

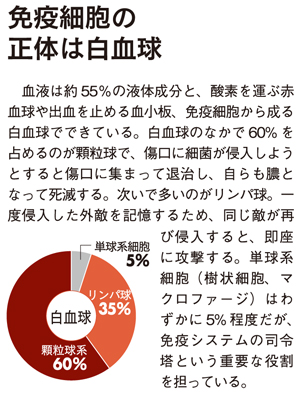

その中心的な役割を果たしているのが「免疫細胞」と総称される細胞集団です。免疫細胞は、侵入してきた細菌類やウイルスに感染した細胞、また正常な細胞が突然変異を起こして発生したがん細胞など、身体にとって危険な病原を、直接あるいは間接的に攻撃し、緻密に連携して戦う戦闘集団です。

免疫細胞には、さまざまな種類と役割があり、それらがみごとに連携して、わたしたちの身体を守っているのです。

免疫の力が医療の未来を切り拓く

免疫の力が医療の未来を切り拓く

免疫細胞には外敵を発見するもの、外敵の情報を伝えるもの、攻撃の指示を出すもの、直接的に攻撃するものなど、周到なバランスで異なる役割を担うさまざまな種類がある。その全貌はまだ明らかになってはいないが、今後さらに免疫の仕組みの解明が進むことで、医療の大きな進歩が期待できると考えられる。がん治療の際も、治療の効果を支えるのは、患者自身の免疫の力なのだ。

標準的がん治療に必要な免疫の力

清野研一郎(北海道大学遺伝子病制御研究所)

清野研一郎(北海道大学遺伝子病制御研究所)

※プロフィールは取材時現在

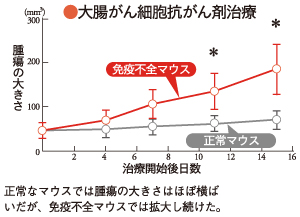

免疫には2つのシステムがあります。一つは樹状細胞やマクロファージ、NK細胞、好中球などが病原体の発見と初期攻撃を行う自然免疫です。それに対し獲得免疫は、T細胞やB細胞が、自然免疫から情報を受け取って活性化し、自ら分化して病原体を攻撃、防御する免疫です。この2 つの免疫システムの連携は非常に重要です。最近の研究で、免疫の機能をわざとなくした実験用のマウスにがんを植えつけ、抗がん剤や放射線で治療をしたところ、正常なマウスのがんは小さくなりましたが、免疫不全のマウスでは縮小せず治療が効かなかったという結果が出ました。抗がん剤や放射線である程度やっつけられ、壊されたがん細胞の中からは、がん細胞の目印やさまざまな情報が出てきます。これを自然免疫の細胞が認識して攻撃部隊であるT細胞などに情報を伝え、がん細胞を攻撃します。ところが、免疫不全のマウスでは、こうした仕組みが働かず、がん細胞を制御することができなかったのです。免疫が働いていない状態では、抗がん剤や放射線治療をしても充分な効果が得られないということは、標準的ながん治療を行うにあたっても患者さん自身の「免疫の力」 が非常に重要であり、がん治療に不可欠なキー(鍵)であることを物語っているのです。

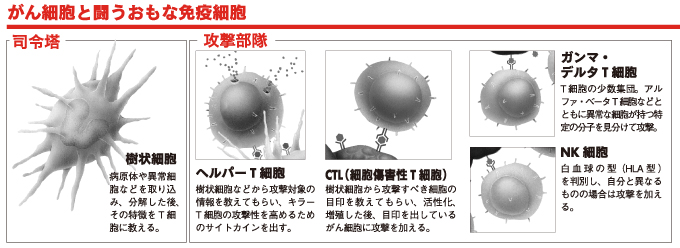

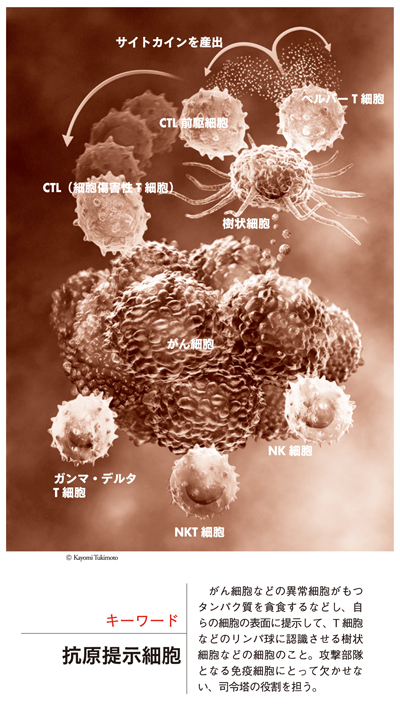

【ミクロの世界の大戦争】さまざまな免疫細胞が連携してがん細胞と闘う

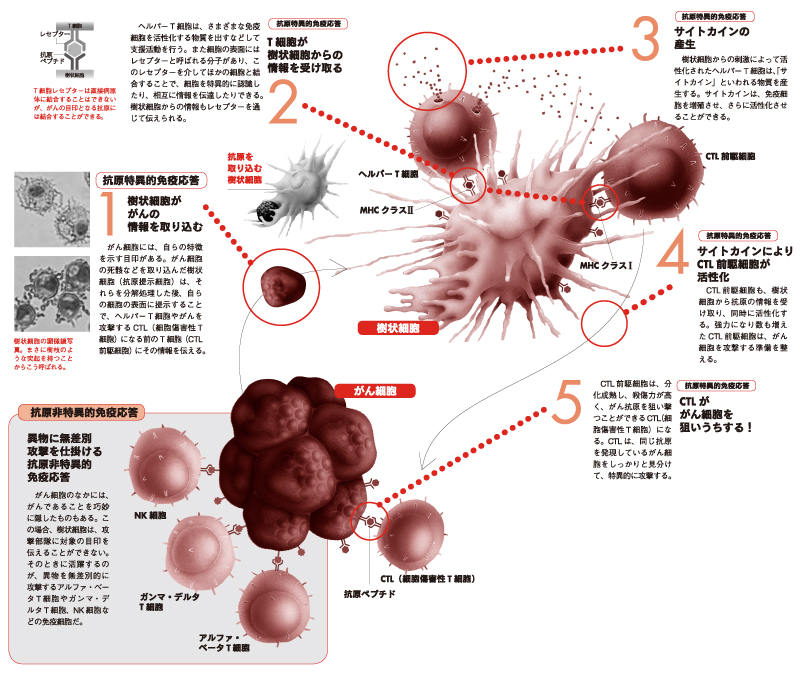

身体のなかでは、さまざまな外的・内的影響によって遺伝子が傷つき、変異した細胞ができます。免疫システムはそれらを常に監視・排除してがん細胞になることを防いでいると考えられています。

しかし、そうした監視をすり抜け、がん細胞が発生すると、免疫細胞は2つのシステムで攻撃しょうとします。樹状細胞などから伝えられた特定の目印(抗原)を持つ異常細胞だけを攻撃するのが「抗原特異的免疫応答」です。一方、異物を無差別に攻撃するシステムを「抗原非特異的免疫応答」と呼びます。これらの免疫細胞を総動員することで、わたしたちの身体は厳重に守られているのです。

1 樹状細胞ががんの・情報を取り込む

がん細胞には、自らの特徴を示す目印がある。がん細胞の死骸などを取り込んだ樹状細胞(抗原提示細胞)は、それらを分解処理した後、自らの細胞の表面に提示することで、ヘルパーT細胞やがんを攻撃するCTL (細胞傷害性T細胞)になる前のT細胞(CTL前駆細胞)にその情報を伝える。

2 T細胞が樹状細胞からの情報を受け取る

ヘルパーT細胞は、さまざまな免疫細胞を活性化する物質を出すなどして支援活動を行う。また細胞の表面にはレセプターと呼ばれる分子があり、このレセプターを介してほかの細胞と結合することで、細胞を特異的に認識したり、相互に情報を伝達したりできる。樹状細胞からの情報もレセプターを通じて伝えられる。

3 サイトカインの産生

樹状細胞からの刺激によって活性化されたヘルパーT細胞は、「サイトカイン」といわれる物質を産生する。サイトカインは、免疫細胞を増殖させ、さらに活性化させることができる。

4 サイトカインによりCTL 前駆細胞が活性化

CTL前駆細胞も、樹状細胞から抗原の情報を受け取り、同時に活性化する。強力になり数も増えたCTL前駆細胞は、がん細胞を攻撃する準備を整える。

5 CTLががん細胞を狙いうちする!

CTL前駆細胞は、分化成熟し、殺傷力が高く、がん抗原を狙い撃つことができるCTL(細胞傷害性T 細胞)になる。CTLは、同じ抗原を発現しているがん細胞をしっかりと見分けて、特異的に攻撃する。

「抗原非特異的免疫応答」

異物に無差別攻撃を仕掛ける抗原非特異的免疫応答

がん細胞のなかには、がんであることを巧妙に隠したものもある。この場合、樹状細胞は、攻撃部隊に対象の目印を伝えることができない。そのときに活躍するのが、異物を無差別的に攻撃するアルファ・ベータT細胞やガンマ・デルタT細胞、NK細胞などの免疫細胞だ。

「頭のいい」がん細胞との壮絶な戦い

免疫細胞は忠実に任務をこなし、見事なチームプレイでがん細胞などの外敵からわたしたちの身体を守っています。ここでは、もう少し詳しく免疫とがん細胞との関係

を見てみましょう。

免疫とは、自分以外の異物を見分けて排除する仕組みです。しかし、そもそもがん細胞は自身の細胞が突然変異してできたものなので、自分の一部でもあります。そのため、非常に見分けにくい細胞でもあります。

では、なぜ免疫はがん細胞を見分けて攻撃できるのでしょう?

それは、がん細胞にはほかの細胞とは異なる特性があるからです。それが「がん抗原」と呼ばれる特別なタンパク質で、免疫が攻撃する際の標的となります。

しかし、なかには抗原を出さないがん細胞や、免疫を抑制する物質を出すがん細胞もあります。がんは、優秀な戦闘部隊である免疫細胞にとっても、一筋縄ではいかない「頭のいい」強敵なのです。

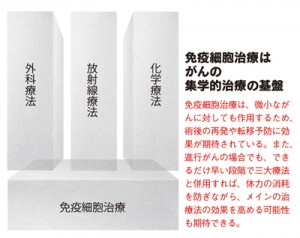

免疫細胞治療はがん治療の新たな選択肢

免疫の力が解明されるにつれ、その考え方はさまざまな医療現場で活用され始めました。がん治療の現場も例外ではありません。

T細胞などの攻撃部隊が活性化・増殖すれば、がんを攻撃し続けるはずです。しかし前述のように、がん細胞は免疫細胞の攻撃や増殖を止めるような能力ももっており、さらに肉眼で見えるほどに成長した腫瘍のがん細胞は、数億個以上。免疫細胞優位の状態であれば、がん細胞を全滅させることも夢ではありませんが、免疫細胞よりがん細胞の力のほうが強くなってしまった場合、免疫細胞にとって状況は限りなく不利になります。

こうした免疫とがんの力関係に着目したがんの治療法が、「免疫細胞治療」です。一度免疫細胞を体外へ取り出して攻撃力や数を増幅させてから、再び体内へ戻して、がんを攻撃しょうという治療法で、自分の細胞を使うため、重篤な副作用はありません。がんの種類やステージを問わず受診することができ、抗がん剤や放射線治療などの標準治療との併用で相乗効果が見込まれます。

免疫とがんの研究は、日進月歩で進んでおり、「最後まであきらめない治療」として、免疫細胞を使った治療法が注目されています。

●古代アテナイの歴史家、トゥキュディデスが「二度なし現象」を記す

著書『戦記』のなかで、トゥキュディデスが、ペストに一度かかった者は二度とかからなかったことを「二度なし」という言葉で記述。免疫の概念を表した世界初の記述として19世紀末に細菌学者パスツールが再発見した。

●ペスト(黒死病)が猛威を振るう

17世紀

17世紀●「体液病理学説」に対して「病原微生物」という概念の誕生

西欧では体液のバランスが崩れると病気になるという「体液病理学説」が信じられてきたが、17世紀になると感染症の病原は微生物であると考えられるようになった。

●顕微鏡で「病原微生物」をつきとめようとする動きが始まる

●天然痘が猛威を振るう

●コレラと結核が猛威を振るう

●ドイツの医師で細菌学者のロベルト・コッホが結核菌、コレラ菌を発見

伝染病は特定の微生物が体内に侵入することによって発症するという仮説を立証。コッホの研究は、現在の細菌学の基礎をつくった。

●ドイツの医学者アドルフ・フォン・ベーリングと北里柴三郎が共同で免疫現象に「抗体」が関与していることを発表

北里柴三郎はコッホに師事した日本の細菌学者。ベーリングとともにジフテリアと破傷風の抗毒素を発見し、免疫学的理論に基づく血清療法の基礎を築いた。

●WHOによる全世界天然痘根絶宣言

●エイズの第一症例が報告される

●樹状細胞の役割の解明によって、ラルフ・

スタインマン教授がノーベル生理学・医学賞を受賞。