新たな治療法や新薬が次々に登場し、大幅に死亡率が低下しているがんもある。長年にわたる政府のがん対策の歴史とそれを支えた医師や研究者たちの努力の賜物だ。その第一人者である国立がん研究センター名誉総長の堀田知光医師に、今回から3回にわたり、がん治療の今日までの歩みと展望について聞いた。

国民病といわれるがんへの本格的取り組みは、がんが死因第1位となった35年前に始まった

「日本人の2人に1人ががんになる」。データからはじき出されたこの言葉は広く一般に浸透した。がんには多くの種類があり、がんの部位だけでは分類できない様々なタイプが存在する。本態解明の研究が進むほどに、より「複雑さ」を呈するのが、がんという病である。

がんは完治が難しいだけに、新薬や新しい治療法にばかり関心が集まる。しかし、薬剤や治療法の研究開発も、あるいは、がん予防のための検診や格差のない医療サービスの実現も、支えているのは国の取り組みや政策である。さらに実現に向けて尽力する医師や研究者なしに、がん対策の進展はあり得なかっただろうと堀田医師は語る。そんな堀田医師もまた、国のがん対策推進に関わってきた1人だ。

日本のがん対策は、1962年の国立がんセンター(現・国立がん研究センター)開設に始まる。目の前の患者さんを診るだけでなく、全国の患者さんに正確ながん情報を伝え、新しい薬や診断などを全国に行き渡らせるための中核を担う病院だ。堀田医師はこのセンターのトップとして、海外からの新薬が日本で早く承認されて使えるようにするなど、がん治療のレベルアップに努めてきた。

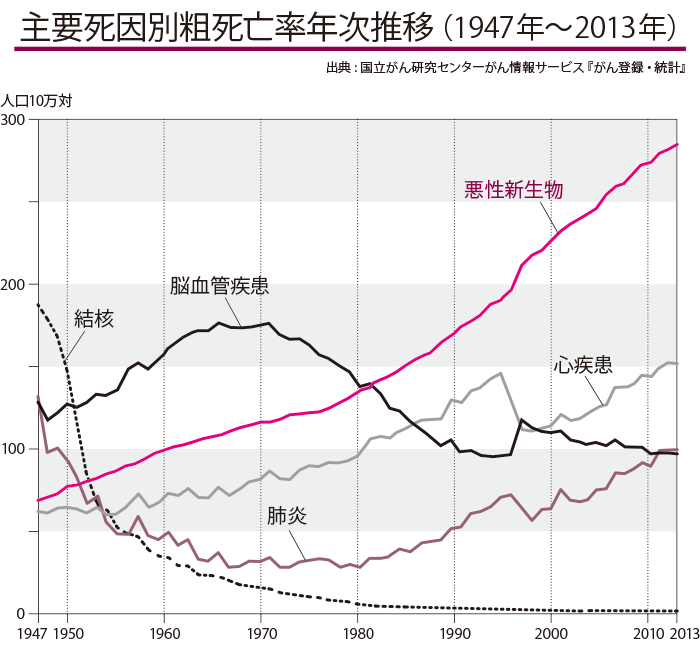

だが、政府ががん対策に本格的に乗り出したのは、センターの立ち上げから20年ほど経った1980年代初頭。きっかけは、それまで死因の第1位だった脳血管疾患を抜いて、がんが死因第1位になったことだった。以後、がんの死亡者数は急速に増えていく。

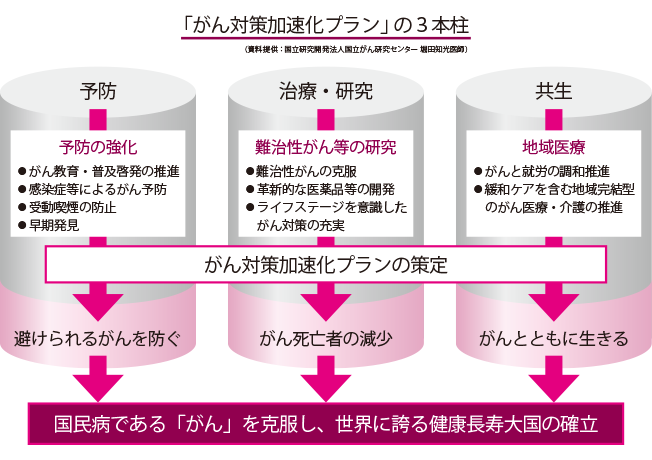

「政府は、84年には『対がん10カ年総合戦略』、94年には『がん克服新10カ年戦略』を策定。がんのメカニズムの解明と診断や医療技術の進歩を目的としたこれらの対策は一定の成果を上げ、2004年の『第3次対がん10カ年総合戦略』では、さらに一歩進めた形で、がんの罹患率と死亡率の激減を目標に掲げました」と振り返る。

この流れは、より時代を見据えて策定された「がん研究10カ年戦略」へと受け継がれている。

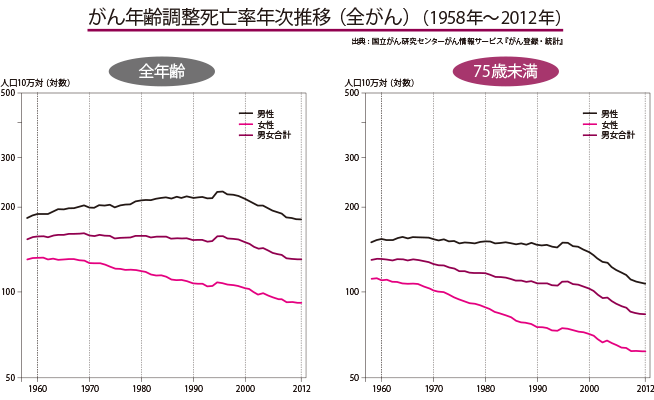

がんの死亡率は90年代になる前から特に75歳未満の年代で減少傾向にある

「ターニングポイントを挙げるなら、2006年の『がん対策基本法』の成立になるでしょう」

この法律の基本計画は、「がん予防及び早期発見の推進」「がん医療の均てん化の促進(※)」「がん研究の推進」。これに則って、早期発見のためにがん検診を推進したり、患者さんがどの医療機関でも同レベルの治療が受けられるように、全国に拠点病院を配置し、地域格差の是正にも力を入れてきた。

※全国どこでも標準的な専門医療が受けられるように、医療技術などの格差の是正を図ること。

「納得のいく治療や療養環境を求めてさまよう患者さんを『がん難民』と呼んで、その増加が問題視されたことがありました。しかし、現在では、外科療法、化学療法、放射線療法などの標準治療に関しては、全国どこでも同レベルの治療が受けられるようになってきていると思います」

また、医師や看護師は病気を診るだけでなく、患者さんのQOLの向上に配慮したケアにも積極的だ。医学の進歩や、こうした取り組みにもかかわらず、「なぜ、がんで死亡する人が減らないのか」という疑問が浮かび上がってくる。これに対して堀田医師は、「がんは死因のトップなので、どうしても死亡率が上昇しているように思われがちですが、実際には低下しているのです」と説明する。

日本は高齢化が進んでいるため、がん患者も増加しているが、高齢化の影響を排除して算出した「がん年齢調整死亡率」で判断すると、死亡率については90年代になる前から実は減少傾向にある。75歳未満では、その傾向がさらに顕著だ(下図参照)。

「ただし、すべてのがん種で減少しているわけではない点は問題です」。例えば、かつて日本人に最も多いといわれた胃がんは、検診の普及や原因となるヘリコバクター・ピロリの保菌者が減ったことによって急速に減り、また、肝がんについても、その原因の多くがB型肝炎ウイルスやC型肝炎ウイルスの持続感染によるものと判明してから、食い止められるようになった。しかし、乳がんや膵がんのように死亡率が下がらないがんもあり、この二極化は改善すべき課題の1つだ。