がん医療において1990年ごろから注目され始めたゲノム(遺伝情報)研究。がんが遺伝子の異常によって起こることが科学的に証明されたことで、「遺伝子にアプローチしない治療には限界がある」と考えた中村祐輔医師は臨床現場を離れ、遺伝子の基礎研究を自らの専門と決めた。そして、5年前に渡米し、シカゴ大学医学部の教授を務める。ゲノム研究の分野で世界的に認められる中村祐輔医師に、様々な角度から国内外のがん医療の現状や可能性について語ってもらう。

私が5年前から研究の拠点としているアメリカでは、長年にわたりゲノム研究が盛んで、すでに1万人規模のがんの遺伝子のデータ解析もすんでいる。そして2015年、オバマ大統領(当時)は壇上から1つの言葉を投げかけた。「プレシジョン・メディシン(Precision Medicine)が必要だ」。

「プレシジョン・メディシン(プレシジョン医療)」とは、患者さん1人ひとりに合った最適な治療方法を分析・選択して施すことで、それにはゲノムが欠かせない。これは、私が20年ほど前から提唱してきた「オーダーメード医療」と同じ意味である。

同年、日本でも厚生労働省が「ゲノム医療実現推進協議会」を設置したが、早くからゲノム医療を推進してきたアメリカに比べると、日本はかなり遅れを取ってしまったといえるだろう。

目次

現状のような臓器別の治療ではがんの「治癒」は難しい

私がゲノム研究に興味をもったのは、1980年代に入り、「がんは遺伝子の異常によって起こる」ことが科学的に証明されたことによる。がんの原因が遺伝子にあるなら、胃がん、肺がん、大腸がんなど、臓器別の治療には限界があると考えた私は、大阪大学医学部附属病院の第2外科から分子遺伝学教室へと移り、遺伝子の基礎研究に打ち込むことを決めた。外科医として患者さんに接する場合、その人数に限りがあるが、遺伝子の研究の成果は、限りない命に寄与できる可能性が高いからだ。

もう少し遡(さかのぼ)ると、そもそも私が医療を志したのは、自分の体を治してくれた医師への感謝の気持ちからだった。中2の冬、私はスキーで右の大腿骨と下腿骨2本を複雑骨折するという大ケガをした。結局、3学期は1日も学校に行けなかったが、誠心誠意、治療に当たってくださった医師や看護師のおかげで元通り歩けるようになり、深い感謝の気持ちから医師を目指すようになった。

遺伝子レベルでがんと対峙することで、がんと「共存」ではなく、「治癒」の道を開きたい

その後、大学病院の外科医として働き始めるのだが、大切な患者さんの死には耐えがたい悲しみがあった。その中に、がんの遺伝子研究に向かうきっかけになった患者さんたちがいる。

そのうちの1人が、スキルス性胃がんのために27歳で亡くなった女性の患者さんだ。

当時は、がん告知は一般的でなかったため、胃がんという病名は隠して治療に当たらなければならなかった。しかし、病状はどんどん悪化していく。そんなある日、患者さんのいらだちと不安が爆発した。「先生、私のおなかの中にあるかたまりを全部取ってください」と号泣。私には答える言葉が見つからなかった。

このとき、私も彼女と同じ27歳だった。なぜ、若い人でもがんになるのか、という疑問が、私をがん研究に向かわせた。

日本では今、「2人に1人ががんにかかる」といわれ、ご家族をがんで失った人も多いことだろう。私も例外ではなく、祖父を肺がんで亡くし、まだ年若い叔父を膀胱がんで亡くしている。

極めつけは母親の大腸がんだった。当時、私と母は東京と大阪に離れて暮らしていて、母が大腸がんと診断されたときにはすでに進行した状態だった。大腸がんの研究を続けていた私のことを思い、「お前に恥をかかせるようなことになって申し訳ない」と詫びながら、64歳で死んでいった母。このときから、「がんを治したい」という思いはいっそう強くなった。

効果のあるがん治療を見極めるには遺伝子検査が不可欠

今、アメリカでは遺伝子情報を使うがん診療が急速に広がっている。

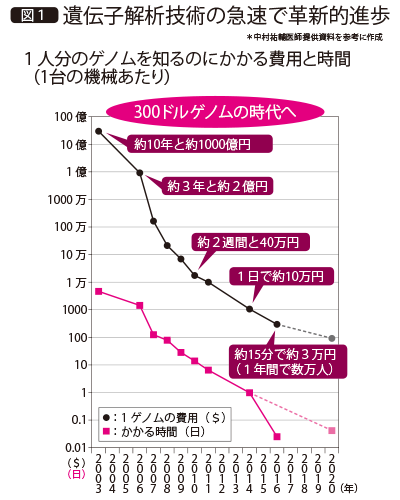

患者さんは、まず遺伝子検査を受け、その結果で治療法を決めている。遺伝子検査では、数百から千種類以上の遺伝子を1度に調べることができる。さらに図1に示すように、全ゲノムを調べるのに経費も時間もかからなくなり、簡単に調べることができるようになってきた。

この遺伝子検査によって、効く抗がん剤と効かない抗がん剤とをあらかじめ判別することで、患者さんが効果のない治療を受けずにすむメリットは大きい。

逆に治療効果の期待できる患者さんが、治療を受けられないという問題も避けられる。世界的に注目される免疫チェックポイント阻害薬ペムブロリズマブの場合、日本は臓器別に保険適用を進めているが、アメリカ食品医薬品局(FDA)は、2017年6月、子どもから大人まで、遺伝子不安定性が高いがんすべてに対し、臓器にかかわらず、ペムブロリズマブの適用を承認すると発表した。

免疫療法は科学的であり新たな可能性を秘めている

アメリカと日本の違いは他にもある。

日本では免疫療法が、「科学的根拠のないもの」と否定的に見られているのに対し、アメリカでは、期待できる治療として前向きに研究が進められている。

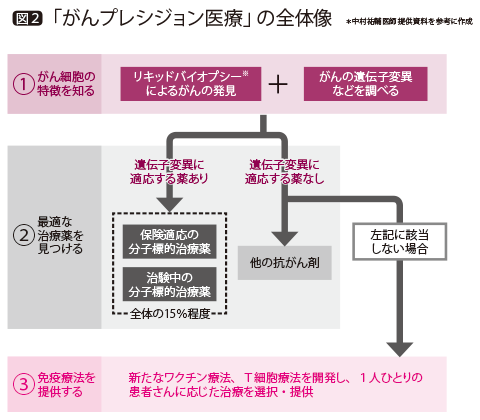

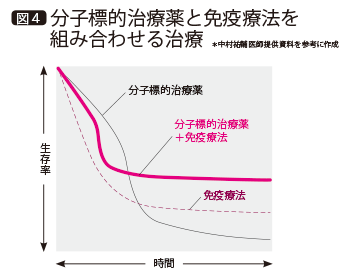

プレシジョン医療は、遺伝子の異常に応じて分子標的治療薬を選択し、1人ひとりに合った治療を行うものだが、問題は、遺伝子の異常が分かっても、多くの場合、それに対応する薬がまだないということだ。そうした患者さんは、従来の化学療法による治療を行うしかなかったが、アメリカでは、そこに免疫療法が期待されている。

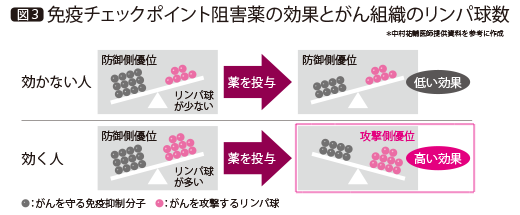

免疫チェックポイント阻害薬がなぜ効くかというと、体の中にがんをやっつけるリンパ球が存在するからで、体内のリンパ球をさらに働くようにすれば、がんの治癒率はもっと上がるというのは、今や科学的な常識だ(図3参照)。

特に免疫の特性上、早い段階で行えばより効果が期待できることは、科学的に考えれば当然のことであり、アメリカでは、早い段階で免疫療法を行うという試験がどんどんスタートしている。

日本においては種々の免疫療法が行われており、この治療法に対する基盤があるが、日本で免疫療法を行っている医療機関は玉石混交で、「あやしい」医療機関も少なくない。また、自由診療による治療費の高さも批判される理由の1つだ。

だが、そうしたなかでも科学的な治療を続け、研究による治療効果の解析と向上に努めようとしている医療機関もある。これからは、そうした医療機関とも協力しながら、日本にもゲノムをもとにしたがん治療、免疫治療を定着させていきたいと考えている。

日本でも年内には血液による遺伝子検査が可能に

血液による遺伝子検査のメリットの1つに、従来よりも早期発見につながることが挙げられる。例えば大腸がんの場合、ステージⅠ~Ⅱでも50~60%の確率で発見できるし、再発については画像診断よりも早く、超早期の段階で見つかる可能性が高い。そういった超早期の段階で治療を始める場合、毒性の高い抗がん剤よりも免疫療法のほうが適していると私は考えている。

日本では遺伝子検査の普及が遅れているため、倫理的に問題のある検査が横行したり、あるいは海外に検体を送るため、高額な検査費用がかかるといった問題もある。そこで現在、私は、日本でもきちんとした遺伝子検査が、できるだけ安く受けられるためのプロジェクトを進めており、年内にも実現の予定だ。

検査費は自費(混合診療)で30万円くらいになるが、がんの早期発見の可能性の高さ、効かない治療による体力の消耗、時間や治療費の無駄を考えれば、決して高い値段ではないと思う。

これからは患者さん自身も勉強して徹底的に自分に合った治療法を選択すべきだ

また、アメリカと日本では、患者さん自身やご家族の病気に対する向き合い方も違う。日本の患者さんは、治療法や薬剤の選択など、専門的なことは分からないとして主治医に任せがちだが、アメリカの患者さんは病気について徹底的に調べ、医師と同じ立場で「一緒に最良の治療法を選んでいく」という気持ちが強い。

また、自身の体の回復を願うと同時に、同じ病気で苦しんでいる人たちや、これから罹患(りかん)するかもしれない人たちのことを考えて、自らデータを提供したり、チャリティ活動などにも積極的だ。

私はそれをオバマ時代の副大統領、ジョー・バイデン氏の演説を聞いて痛感した。彼の息子は脳腫瘍で亡くなったが、最愛の息子を失ってもバイデン氏の闘いが終わることはなく、今も「がん医療は今のままではいけない。私たちはがんを予防も治療もできる病気に変えて、次の世代に伝えていかなければ」と訴え続けている。

もちろん日本の医療にもすぐれている点は多いが、海外のよいところには見習うべき部分も多い。その意味で、日本に暮らす患者さんやご家族の役に立つような情報をシカゴから発信していきたいと思っている。

中村 祐輔

中村 祐輔シカゴ大学医学部内科・外科 教授/個別化医療センター・副センター長(取材時)、がん研究会・がんプレシジョン医療研究センター所長(現職)

なかむら・ゆうすけ●1952年、大阪府生まれ。77年、大阪大学医学部を卒業し、大学附属病院第2外科へ。その後、市立堺病院などを経て渡米。87年、ユタ大学人類遺伝学教室助教授に。帰国後、東京大学医科学研究所附属ヒトゲノム解析センター、理化学研究所ゲノム医科学研究センター、独立行政法人国立がん研究センター研究所等の所長を務め、2012年よりシカゴ大学へ。2018年6月に帰国し、7月より現職。武田医学賞、慶應医学賞他、紫綬褒章など受章。