.jpg)

肝がんは発見が遅れるケースが多く、術後1年以内の再発率も約3割と高い。この難題と向き合ってきた大段(おおだん)は悩みつつも、新たな道を見出す。「移植医療とがん医療の融合によって、道が開けるのではないだろうか……」 何よりも患者さんを思い、臨床と基礎研究の両方の視点をもち続けてきた大段は、これからも柔軟な姿勢でがん医療と対峙し続ける。

癌で亡くなった母の言葉で、外科医の道へ

外科医として3年が経ったころだった。父親は建築関係の仕事をしていたが、「自分は病気の人を救いたい」と選んだ医師の道。しかし、このころ大段は、がん治療のつらさに直面していた。

「自分としては最善を尽くし、がんを取り切れたという手応えのある手術を行っても、再発する患者さんは少なくない。非常につらい時期でした」

効果的な抗がん剤もまだなく、手術をして再発してしまうと、もう打つ手がなかった。当時は告知も一般的ではなかった時代。何とか患者さんを励ましながらも、なすすべがないことのつらさ、無力 感に気持ちが沈んだ。

実は大段は、大学時代に母親を大腸がんで亡くしている。

「外科の仕事は大変だから、あなたには他の分野の医師になってほしい」。末期がんに侵されて治療を続けるなか、母親は息子にこういい続けた。そして、44歳という若さで他界。「母は自分の病状が重いことを分かっていたと思います。治らないと思いつつも、治る手立てはないかと医師に答えを求め続けた。そんなつらい医師の立場を思い、私には『外科は選ぶな』といい残したのでしょう」

しかし、母の言葉に、がん医療に向き合う医師の必要性を感じ取った大段は、あえて「外科」を選択した。

新たな道を開いてくれた移植医療への挑戦

既存の手術、抗がん剤だけでは患者さんを救えない閉塞感を感じていたある日、「移植医療を研究してみないか」という恩師からの誘いがあった。

「がん治療と移植研究の両方ができるチャンスだと思いました」

元々医学研究で多くの患者さんを救いたいと考えていた大段は、臨床と基礎研究の両方をやりたいと常々思っていた。県立広島病院から研修医として国立循環器病センターへ国内留学。この選択が生体移植に精通したがん治療医への道を開いた。

「移植医療は極めて魅力的でした。例えば腎不全の患者さんの腎臓の機能が移植によってよみがえり、社会に復帰されていく。こちらの気持ちも明るくなります」

医大生が進路を決める際、新しい命を取り上げる喜ばしい場面に立ち会いたいと産婦人科を選ぶ人がいるが、「生体移植は、この感覚に似ていますね」と笑顔を見せた。

生体肝移植の手術には、消化器外科の中でも高度な技術を要するといわれているが、「この技術は病期の進んだ肝がんの患者さんの治療にも生かせる」と、大段は早くから気付いていた。それを確信させてくれたのが、広島大学大学院の当時の教授、土肥雪彦先生。大段が研修医だったころ、土肥教授は日本で初めて大人同士の生体肝移植に挑み、これが大きなニュースとなった。

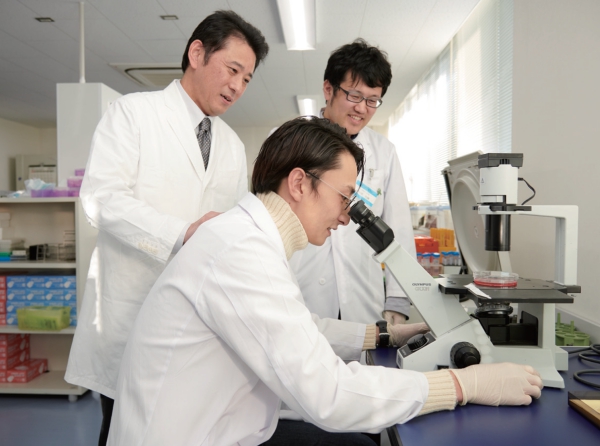

「土肥先生をはじめ、志ある立派 な先輩たちに恵まれたことに感謝しています。医療への情熱はもちろん、研究を成功させるために不可欠なチーム力についても教えていただきました」

その土肥教授の「血液型が違っても移植が可能となる研究を進めてほしい」という言葉を胸に、大段はハーバード大学へ留学する。

アメリカでの3年間は素晴らしい研究成果をもたらした。生体肝移植で、例えばA型の人の肝臓をO型の患者に移植すると、A型糖鎖に抗体がパッと取り付いて血管が詰まってしまう。大段たちの研究チームは、こうした現象を徹底究明。抗がん剤や免疫抑制剤などを効果的に用い、血管の詰まりを予防する移植に成功したのだ。「血液型が違っても移植ができるように」という土肥先生の思いに応えることができた。

帰国後は睡眠もままならず、2日に1度自宅に帰れればいいという研究と臨床に明け暮れる日々が 待っていた。そんななか、大段は新たな発見をする。

肝臓移植の前には、ドナー(提供者)から摘出した肝臓内の血液を洗浄するが、大段らの移植グループは洗い流した液体を分析し、その中に多量の免疫細胞(NK細胞)が含まれていることを確認したのだ。

移植医療には、免疫抑制剤を使う必要があるので、患者さんの体の免疫力を落としてしまうという問題点がある。しかし、この免疫細胞を使えば、問題は解決するかもしれない。そこで移植3日後、患者さんの体に、洗い流した免疫細胞を調整、培養して投与すると、患者さんの免疫力が強化されるという結果を得ることができた。生体移植と免疫治療の融合についての研究は、今も進行中だ。

移植医療という重い選択肢に悩む患者と家族に寄り添う

しかし、患者さんもドナーも生身の人間であるがゆえに、生体移植には医療とは別の問題が伴う。

「移植後はドナーにも2週間ぐらいの入院が必要ですが、それを会社が認めてくれないケースもあります。肝臓がんの親御さんのために、お子さんが肝臓の一部を提供しようと決めても、仕事を休め ずに断念するケースもあります」。また、体にメスを入れる恐怖から、ドナーになることを決断できずに悩むご家族もいる。

感謝される一方で「先生から生体移植を提案されたことで、私たちの悩みは増えた」と訴えるご家族もおり、「パンドラの箱を開けた」とまでいわれたこともあった。しかし、それも医師の宿命と受け入れている。

「(臓器を)提供するのも勇気なら、提供を諦めることもまた勇気。どちらにも勇気が必要です」。

50半ばを過ぎた今、ようやく、家族との時間がもてるようになった。家のことはすべて任せきりだったため、「あなたは患者さんには優しいんだけどね……」とぼやいていた妻と、キッチンに立つこともあるそうだ。「今は家族にも優しくしているつもりですが」と苦笑する。

誰にも優しい大段は、がん医療の最前線に身を置きつつ、これからも患者さんに寄り添った医療を目指す。(敬称略)

-245x300.jpg)

.jpg)

広島大学病院 消化器・移植外科

患者さんの病態や病状を正確に 把握して、可能な限り体への負担 が少ない低侵襲の治療を目指す。 低侵襲な手術には、単に傷が小さ いことにとどまらず、安全かつ迅 速で無駄な組織剥はく離り を避けること なども重要。さらに合併症や原疾 患の再発などについても最小限に 抑える治療を理想としている。

●問い合わせ

広島大学病院

住所/広島市南区霞1-2-3

電話/082-257-5555(代表)

HP/https://www.hiroshima-u.ac.jp/hosp