「マザーキラー」が少しずつ知られるようになっている。手術で子宮を摘出されるだけでなく、若い母親が幼子を残して亡くなる悲しみを意味するこの言葉は、古くから欧米で子宮頸がんの別名でもあった。

進行ステージに応じた2種類の放射線治療法

子宮の入口にできる子宮頸がんは、1970年代まで日本人女性がかかるがんでは胃がんに次いで多かった。以後減少に転じたが、2000年代に入って、特に20~30代の若年層を中心に増加傾向にある。前がん病変を含めると毎年1万数千人が発症し、約2500人が亡くなっている。

「がんは手術で治す」「手術できるがんは手術する」――。それが日本のがん治療の根幹となっていた。その典型が子宮頸がんであった。20世紀末から21世紀初頭にかけ、9割以上が手術主体で、放射線は1割に満たなかった。これに対し欧米では、早くから放射線治療に重心を置いた治療体系が形成され、第一選択肢となっていることが多い。

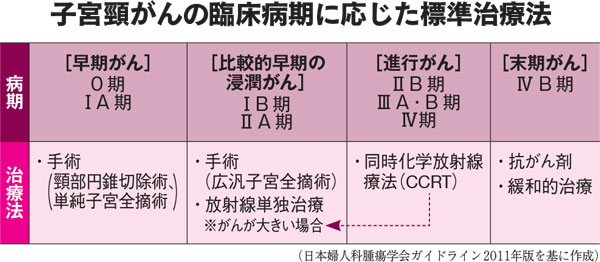

子宮頸がんの進行度は、国際産科婦人科連合(FIGO)が、Ⅰ期(子宮頸部に限局)、Ⅱ期(子宮頸部を超えて腟や子宮結合組織に浸潤)、Ⅲ期(腟下方や骨盤壁に浸潤)、Ⅳ期(膀胱、直腸、骨盤外臓器に転移)と臨床病期分類を定めている。下表は、それを踏まえて、日本婦人科腫瘍学会が作成した子宮頸がん治療ガイドラインの2011年改定版を基に作成したものだ。

その4年前の2007年版にはなかった放射線単独治療が、比較的早期の浸潤がんⅠB~ⅡA期に、手術と並列の選択肢として記載された。この病期でも腫瘍径が4センチを上回る場合には、抗がん剤と放射線を同時期に開始する同時化学放射線療法(CCRT)が盛り込まれたのも特徴だ。

放射線単独治療は、リニアックなど大型装置の外部照射と、金属容器に密封したイリジウムなどの小線源を腟内、子宮に挿入して子宮頸部の病巣に密着照射する腔内照射の組み合わせで行われる。同時化学放射線療法は、抗がん剤との同時進行で抗腫瘍効果を高める。

頭頸部がんなどにも広く用いられている同時化学放射線治療は、シスプラチンを主体とした強い抗がん剤と放射線照射を短期間(8週間以内)に同時進行させ、それぞれの抗腫瘍作用で強力な治療効果が期待される。欧米では、放射線単独治療と同時化学放射線治療の生存率などを比較するランダム化(無作為)臨床試験が1990年代に多数実施された。いずれの試験でもほぼ同等との好成績が報告されたが、双方の特性に応じ、早期浸潤がんは単独照射、進行期は同時化学放射線治療と基本的なすみ分けが進んだ。

NCI(米国国立がん研究所)など米国の2つの代表的な子宮頸がん治療ガイドラインは、エビデンス(科学的根拠)のレベルに応じた治療の推奨グレードをA~Dに分け、最上級のグレードAが標準治療として世界的に認められている。

だが、放射線単独治療、同時化学放射線治療のいずれも、日本のガイドラインではグレードBの推奨レベルにとどまる。国内での臨床試験によるエビデンスの蓄積不足などが考慮されたようだ。

そこで、戸板孝文・琉球大学准教授(放射線治療学)を中心に、日本人の患者さんに合った緻密(ちみつ)なデザインに基づく同時化学放射線治療の多施設共同臨床試験が多数実施された。その結果、海外のデータとほぼ同等の治療成績を、より少ない副作用で得られたことが示されている。

4年ごとの慣例に従えば、ガイドラインの次の改定は年内にも想定される。2015年8月、その作成元である日本婦人科腫瘍学会「子宮頸癌ガイドライン:その検証・問題点・今後の登録事業への反映」シンポジウムで方向性が打ち出された。これらの臨床試験結果を基に、2011年版で位置づけた同時化学放射線療法のグレードBがAに引き上げられることが期待される。放射線単独治療の引き上げも同様だ。

子宮頸がん検診の受診とHPVワクチン予防接種、万が一、発症した場合でも「切らずに治す」放射線治療の国際標準化によって、QOLを維持した治療の選択肢が保証される。そんな時代を迎えた。

(2015年9月時点)

医事ジャーナリスト・埼玉医科大学客員教授(取材時現在)